Ce sujet a été résolu

Pourquoi ce pavé ?

Ce topic/pavé est la suite de celui que j’avais consacré à une introduction des 4 types d’êtres humains détaillés brièvement par Dugin lors de ses conférences, une donnée en France et l'autre au Portugal.

Le voici

https://onche.org/topic/1[...]ologiques#message_3071669

https://onche.org/topic/1[...]ologiques#message_3071669

Pour le résumer brièvement : Dugin propose une pensée eschatologique selon laquelle les hommes sont divisés en 4 types ou état de l’être dans notre paradigme post-moderne.

1. progressiste

2. conservateur-religieux

3. golem/pnj

4. devancier

Ces types résident dans la Nuit qui équivaut à l’absence de dieux (que je décrirai plus tard) : le progressiste la veut car il est pour lui sa lumière ; le conservateur est un réactionnaire voulant revenir aux mœurs d’antan et craint donc cette Nuit ; les golems dorment (rien de surprenant) ; et le dernier type, forcément le plus intéressant parce qu’il inaugure une nouvelle approche pour retrouver ce lien perdu avec les dieux, il serait destiné à traverser cette obscurité indemne tout en portant, avec lui, le Sacré.

C’est dans cette optique de comprendre comment les liens peuvent prendre place entre le devancier et le divin (qui reste à expliciter) que la thématique prend tout son sens.

Il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais donc éviter de m’éparpiller en focalisant sur le rapport que le type 4 entretient avec le divin. Le divin dont j’expliciterai le sens un peu plus loin n’est pas à placer dans une religion particulière, et je ne mettrai jamais de majuscule au dieu pour éviter que vous le compreniez comme l’Être, le Bien et toutes les formules qui iraient de soi dans une perspective catholique.

Le sujet est d’autant plus obscur que, mis à part Dugin, je n’ai trouvé aucune trace de quelqu’un parlant distinctement de ces 4 types anthropologiques. Je m’en remets donc principalement à Heidegger (l’inspirateur principal), à mes interprétations personnelles quant au sens à donner à ses écrits (obligé étant donné leur opacité voulue par l’auteur), ainsi qu’à la musicalité qu’il fait jaillir du Destin via le poète des poètes : Hölderlin. Ici la poésie ne doit être pas comprise activité restreinte au domaine littéraire, elle doit plutôt s’entendre dans un sens plus vaste comme “ce qui dégage un espace plus large”.

Commençons.

La Nuit et le Sacré

Hölderlin perçoit le crépuscule du monde à partir du sacrifice du Christ sur la croix. Cet événement marque pour les périodes à venir la montée de l’homme et la chute des dieux. Au début, les hommes souffriront de leur absence, mais au final, une grande partie d’entre eux en arriveront à oublier la présence divine, ils correspondent au type 3 : les endormis qui pourraient autant bien s’adapter au jour qu’à la nuit, puisque dépossédé de ce qui les rend ontologiquement humains, ça ne change rien pour eux.

Dans cette opacité, le fondement (Grund) du monde et des hommes sur lequel leur être prenaient sens fait désormais défaut, laissant place à l’abime (Abgrund), c’est-à-dire à l’absence totale de fondement.

Au lieu de se morfondre passivement dans cette absence de dieu, Heidegger cherche alors les causes du pourquoi, les dieux sont partis de la sphère des hommes, et comment pourrait-on préparer une nouvelle aube, dans la mi-nuit cosmique, dans cet abime où à présent tout fondement, tout tournant est possible puisque que plus rien n’est en mesure de retenir la chute.

Le Sacré (Heilige) n’est pas à confondre avec celui qui est antagoniste au profane que pouvait décrire un Eliade par exemple. Le Sacré, lorsque nous l’entendons par sa racine germanique, se rattache au sauf (heil) à ce qui reste, quoi qu’il arrive toujours indemne. L’originellement sauf, prend aussi le nom de “présage favorable”, ou en plus simple, ce lui que l’on utilise plus après 45, le salut (Heil).

Le Sacré est donc quelque chose de non-duel survivant à la Nuit, il est la trace des dieux enfouis, il est le temps premier par lequel nous pouvons espérer trouver un salut.

Intéressons-nous sur ce qui rend un dieu divin au sens qu’il porte ce Sacré dont nous parlons, et en tant qu’il prend la caractéristique d’être proprement “divin”.

Les divins (die Göttlichen) les dieux (die Götter) et la Divinité (die Gottheit)

Important : on pense l’adjectif avant le substantif, le prédicat avant le sujet

En l’occurrence, ce qui est divin (göttlich) est plus auprès de l’Être que ce qui constitue un dieu. Il le surpasse tellement que l’adjectif divin peut se substantiver en dieux divins, pour être raccourcis en divins (Göttlichen). Les dieux divins ou divins tout simplement, sont les dieux rattachés au Sacré, les messagers du Sacré. Ils se distinguent des dieux non-divins en ce qu’ils sont, eux, plus que des dieux “morts”, figurant comme de simples idoles à adorer. Peut-être que dans les tout premiers temps du christianisme, c’est comme cela que les chrétiens voyaient les anciens dieux païens.

Parenthèse linguistique : nous pouvons peut-être mieux le comprendre en allemand parce que l’adjectif se place avant le nom : die göttlichen Götter -> littéralement : les divins dieux

Parenthèse linguistique : nous pouvons peut-être mieux le comprendre en allemand parce que l’adjectif se place avant le nom : die göttlichen Götter -> littéralement : les divins dieux

Maintenant, viens la Divinité (die Gottheit). Elle est le fait d’être dieu, elle est leur être. Sans pouvoir l’affirmer à 100%, je la comprends comme l’adjectif divin substantivé afin qu’il puisse être compris dans l’espace qu’ouvre le Sacré, car chaque dieu, chaque déité a besoin d’un lieu pour apparaître, et ce lieu doit nécessairement relever du Sacré.

La fuite des dieux

Si j’ai pris soin de définir ces termes, c’est pour tenter de comprendre comment l’histoire de la métaphysique n’a jamais en réalité pensé le dieu divin, et en quoi elle en a dénaturé l’essence.

Une nouvelle perspective s’annonce. La fuite des dieux ne serait pas originellement causée par des agents de la subversion que l’on peut mettre en avant comme des boucs émissaires (juifs, fm, protestants, etc.), mais ce serait, paradoxalement, due au logos grec qui a fourni le support sur lequel toute la métaphysique occidentale s’est fondée.

Par exemple, la manière de concevoir le dieu comme support pour assurer la cohésion des étants tend de plus en plus à le dé-divinisé. Se poser la question de la nécessité de dieu, d’en établir des raisons solides, de l’inscrire dans un système philosophique aussi génial soit-il, est déjà un signe de dégénérescence laissant peu à peu place aux pensées modernes utilitaristes.

Le divin, échappant à toute saisie logique, a été écarté de la métaphysique justement parce qu’il ne servait pas à prouver l’existence de dieu. Cette pensée calculatrice est une prémisse de la venue du monde de la technique, qui se servira de ce même logos pour la retourner contre son créateur : toute l’absurdité de la post-modernité, à la fois rationnel et anti-rationnel. Finalement, il n’y a pas d’antagonisme réel entre le progressiste et le conservateur, le premier n’étant que l’aboutissement logique du second.

Ce qui ne doit pas nous laisser dans le désespoir, car si le type 1 mène actuellement une guerre contre dieu, il n’attaque jamais le divin en tant que tel qui reste toujours impensé.

Ce topic/pavé est la suite de celui que j’avais consacré à une introduction des 4 types d’êtres humains détaillés brièvement par Dugin lors de ses conférences, une donnée en France et l'autre au Portugal.

Le voici

Pour le résumer brièvement : Dugin propose une pensée eschatologique selon laquelle les hommes sont divisés en 4 types ou état de l’être dans notre paradigme post-moderne.

1. progressiste

2. conservateur-religieux

3. golem/pnj

4. devancier

Ces types résident dans la Nuit qui équivaut à l’absence de dieux (que je décrirai plus tard) : le progressiste la veut car il est pour lui sa lumière ; le conservateur est un réactionnaire voulant revenir aux mœurs d’antan et craint donc cette Nuit ; les golems dorment (rien de surprenant) ; et le dernier type, forcément le plus intéressant parce qu’il inaugure une nouvelle approche pour retrouver ce lien perdu avec les dieux, il serait destiné à traverser cette obscurité indemne tout en portant, avec lui, le Sacré.

C’est dans cette optique de comprendre comment les liens peuvent prendre place entre le devancier et le divin (qui reste à expliciter) que la thématique prend tout son sens.

Il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais donc éviter de m’éparpiller en focalisant sur le rapport que le type 4 entretient avec le divin. Le divin dont j’expliciterai le sens un peu plus loin n’est pas à placer dans une religion particulière, et je ne mettrai jamais de majuscule au dieu pour éviter que vous le compreniez comme l’Être, le Bien et toutes les formules qui iraient de soi dans une perspective catholique.

Le sujet est d’autant plus obscur que, mis à part Dugin, je n’ai trouvé aucune trace de quelqu’un parlant distinctement de ces 4 types anthropologiques. Je m’en remets donc principalement à Heidegger (l’inspirateur principal), à mes interprétations personnelles quant au sens à donner à ses écrits (obligé étant donné leur opacité voulue par l’auteur), ainsi qu’à la musicalité qu’il fait jaillir du Destin via le poète des poètes : Hölderlin. Ici la poésie ne doit être pas comprise activité restreinte au domaine littéraire, elle doit plutôt s’entendre dans un sens plus vaste comme “ce qui dégage un espace plus large”.

Commençons.

La Nuit et le Sacré

Hölderlin perçoit le crépuscule du monde à partir du sacrifice du Christ sur la croix. Cet événement marque pour les périodes à venir la montée de l’homme et la chute des dieux. Au début, les hommes souffriront de leur absence, mais au final, une grande partie d’entre eux en arriveront à oublier la présence divine, ils correspondent au type 3 : les endormis qui pourraient autant bien s’adapter au jour qu’à la nuit, puisque dépossédé de ce qui les rend ontologiquement humains, ça ne change rien pour eux.

Dans cette opacité, le fondement (Grund) du monde et des hommes sur lequel leur être prenaient sens fait désormais défaut, laissant place à l’abime (Abgrund), c’est-à-dire à l’absence totale de fondement.

Au lieu de se morfondre passivement dans cette absence de dieu, Heidegger cherche alors les causes du pourquoi, les dieux sont partis de la sphère des hommes, et comment pourrait-on préparer une nouvelle aube, dans la mi-nuit cosmique, dans cet abime où à présent tout fondement, tout tournant est possible puisque que plus rien n’est en mesure de retenir la chute.

Le Sacré (Heilige) n’est pas à confondre avec celui qui est antagoniste au profane que pouvait décrire un Eliade par exemple. Le Sacré, lorsque nous l’entendons par sa racine germanique, se rattache au sauf (heil) à ce qui reste, quoi qu’il arrive toujours indemne. L’originellement sauf, prend aussi le nom de “présage favorable”, ou en plus simple, ce lui que l’on utilise plus après 45, le salut (Heil).

Le Sacré est donc quelque chose de non-duel survivant à la Nuit, il est la trace des dieux enfouis, il est le temps premier par lequel nous pouvons espérer trouver un salut.

Intéressons-nous sur ce qui rend un dieu divin au sens qu’il porte ce Sacré dont nous parlons, et en tant qu’il prend la caractéristique d’être proprement “divin”.

Les divins (die Göttlichen) les dieux (die Götter) et la Divinité (die Gottheit)

Important : on pense l’adjectif avant le substantif, le prédicat avant le sujet

En l’occurrence, ce qui est divin (göttlich) est plus auprès de l’Être que ce qui constitue un dieu. Il le surpasse tellement que l’adjectif divin peut se substantiver en dieux divins, pour être raccourcis en divins (Göttlichen). Les dieux divins ou divins tout simplement, sont les dieux rattachés au Sacré, les messagers du Sacré. Ils se distinguent des dieux non-divins en ce qu’ils sont, eux, plus que des dieux “morts”, figurant comme de simples idoles à adorer. Peut-être que dans les tout premiers temps du christianisme, c’est comme cela que les chrétiens voyaient les anciens dieux païens.

Maintenant, viens la Divinité (die Gottheit). Elle est le fait d’être dieu, elle est leur être. Sans pouvoir l’affirmer à 100%, je la comprends comme l’adjectif divin substantivé afin qu’il puisse être compris dans l’espace qu’ouvre le Sacré, car chaque dieu, chaque déité a besoin d’un lieu pour apparaître, et ce lieu doit nécessairement relever du Sacré.

La fuite des dieux

Si j’ai pris soin de définir ces termes, c’est pour tenter de comprendre comment l’histoire de la métaphysique n’a jamais en réalité pensé le dieu divin, et en quoi elle en a dénaturé l’essence.

Une nouvelle perspective s’annonce. La fuite des dieux ne serait pas originellement causée par des agents de la subversion que l’on peut mettre en avant comme des boucs émissaires (juifs, fm, protestants, etc.), mais ce serait, paradoxalement, due au logos grec qui a fourni le support sur lequel toute la métaphysique occidentale s’est fondée.

Par exemple, la manière de concevoir le dieu comme support pour assurer la cohésion des étants tend de plus en plus à le dé-divinisé. Se poser la question de la nécessité de dieu, d’en établir des raisons solides, de l’inscrire dans un système philosophique aussi génial soit-il, est déjà un signe de dégénérescence laissant peu à peu place aux pensées modernes utilitaristes.

Le divin, échappant à toute saisie logique, a été écarté de la métaphysique justement parce qu’il ne servait pas à prouver l’existence de dieu. Cette pensée calculatrice est une prémisse de la venue du monde de la technique, qui se servira de ce même logos pour la retourner contre son créateur : toute l’absurdité de la post-modernité, à la fois rationnel et anti-rationnel. Finalement, il n’y a pas d’antagonisme réel entre le progressiste et le conservateur, le premier n’étant que l’aboutissement logique du second.

Ce qui ne doit pas nous laisser dans le désespoir, car si le type 1 mène actuellement une guerre contre dieu, il n’attaque jamais le divin en tant que tel qui reste toujours impensé.

il y a 2 ans

La tonalité fondamentale

Pour cette 2ème section, je vais me concentrer à introduire le rapport idéal et poétique du devancier avec le divin.

Le dernier terme en allemand qui ne peut être esquivé lorsque l’on parle de Heidegger est la Stimmung. Difficilement traduisible car il n’existe pas d’équivalent exact en français, ce serait comme l’humeur, la tonalité de l’homme, mais à la différence près qu’elle affecte autant le sujet (l’homme) que l’objet (ce dans quoi il est, ce qu’il voit, etc.).

Ainsi, la Stimmung précède les notions de subjectif et d’objectif, en ce qu’elle se manifeste comme une humeur indissociable de son atmosphère, touchant par exemple l’homme et le monde : l’homme est triste parce que ce qu’il regarde l’est aussi.

Accolant à ce mot le grund (fond), et cela nous donne la Grundstimmung : la tonalité fondamentale. Dans l’entreprise de Hölderlin, elle est comme une musique jouée en fond du monde. Le comportement authentique de l’homme est de s’accorder à cette tonalité, qui changera non seulement son regard sur le monde, mais aussi par la même occasion son intérieur, son humeur. La pertinence d’un comportement est toujours relatif à l’espace et au temps dans lequel il se meut. Il ne s’agit donc pas d’opter pour un manichéisme bon/mauvais, mais de sonner juste, sans dissonance et dans les temps. Et c’est ainsi que l’homme s’accorde à cette ambiance divine.

En ce sens, la Grunstimmung par laquelle Hölderlin commence son poème annonciateur des nouveaux temps, Germanie, consiste à immerger l’état de l’être numéro 4 dans un deuil sacré.

Ce deuil sacré est souffrance. La mort des dieux conduit à l’homme jusqu’aux confins d’une souffrance tragique. C’est à partir de cette tonalité que le Sacré ouvre sa dimension proprement désintéressée. Pour y accéder véritablement, l’homme doit être dépouillé de tout intérêt, qu’il relève du particulier, cela est évident, mais aussi celui du commun, abolissant ainsi sa finitude.

Bien évidemment, le deuil ne doit pas se pétrifier en un désespoir froid et rancunier qui rejette tout aspect divin. Le deuil ne se perd pas non plus dans une nostalgie voulant saisir le dieu par la raison et commettant, par conséquent, la “faute” de la métaphysique. Et troisièmement, il ne se dissipe pas dans le vide, car il est désormais en attente, en attente d’une nouvelle lumière, d’un nouveau passage des dieux.

L’homme renonce à l’invocation des anciens dieux. Il s’agit d’instaurer une nouvelle relation avec les dieux : c’est en les abandonnant que l’on sauvegarde la divinité.

Dans cette attente d’une nouvelle aurore, l’homme partage son deuil à la terre (Erde) qui lui permet de découvrir que l’égoïté (Ichheit) n’est que pure inanité. Ce faisant, il prend sa constitution de Da-sein (être-là ou être-le-là) en tant qu’il s’enracine dans un lieu sacré où il prête à présent toute son attention à la voix de la terre passant par ses fleuves et ses rivières (en l’occurrence le Rhin). La terre devient réceptive à la Stimmung, ainsi qu’à accueillir en son sein la venue du dernier dieu (der letzte Gott) ou le dieu à venir (der kommende Gott).

Le Chaos et l’ouverture à l’Etre

En s’ouvrant à la terre, le Da-sein s’ouvre aussi à ce qu’elle porte : l’abîme. Elle le porte parce qu’elle est l’Origine (Ursprung -> traduction littérale : premier saut), lequel peut être assimilé au Chaos grec dont parle Hésiode comme béance primordial, donc comme source de toutes possibilités pour un retour des grands temps.

Les dieux à venir, quant à eux, ont besoin de l’homme comme d’un viatique qu’ils sacrifient, car c’est dans ce que réside l’homme – son aspect fini et déterminé d’être-pour-la-mort – qu’il peut être en mesure de fournir la transition vers un autre commencement. L’homme a donc autant sa place dans ce saut que les dieux. Sa constitution fondamentale d’être-jeté dans une vie déterminée, lui permet de ressentir des tonalités (Stimmungen) susceptible de lui faire penser le Néant. Par exemple, la plus connue de la philosophie existentialiste est celle de l’angoisse. Cette angoisse qui se distingue de la peur, par le fait qu’elle n’a pas d’objets auquel elle se détermine ; quand nous avons peur, nous avons toujours peur de quelque chose, tandis que l’angoisse est justement la peur de... rien. La peur du Rien, du Néant, entendu comme source de tous les choix de vie que l’on doit prendre dans notre existence finie et auxquelles on ne peut échapper, car cela serait encore et indéfiniment un choix de notre part. La liberté absolue, voilà ce qui tiraille le Da-sein.

Et c’est sur cette base tragique, qu’il est propice à produire une théophanie, en utilisant les forces du mal pour, d’une certaine manière, travailler l’abime de sorte qu’il prenne une forme destinée à recevoir et à percevoir le dernier dieu.

À ce propos, je rejoins mon chouchou Evola dont la parole, enveloppée de mystère comme à son habitude, disait qu'il n'était plus temps d'aller mieux, de rythmer sa vie de petites méditations tranquilles, en s'éloignant des endroits sombres ou dangereux de la vie, mais au contraire de creuser encore plus ce chaos qui nous habite en accélérant notre propre kali yuga interne afin de terminer ce cycle infernale le plus vite possible.

C'est en faisant le lien avec Hölderlin, que le chaos voulu par Evola devient supra-individuel au sens où l homme n'est plus seulement homme – qu'il se dise différencié ou non peu importe – , mais qu’il fait désormais partie intégrante d’un schéma ésotérique dessiné par Heidegger prenant le nom de Geviert (quadriparti), au sein duquel les hommes mortels ne sont qu’une région des 4 destinées à faire apparaître l’Evénement.

Conclusion

Si je veux tenter une conclusion, c’est par l’intermédiaire de la langue que l’on peut retrouver la possibilité d’un séjour sur terre. Faire preuve d’écoute, re-symboliser le monde, sortir des schémas de pensées préétablis, et poser les questions qui fâchent, celles qui nous poussent au plus profond de l’abime, notamment celle de l’Être. Et puisque cette investigation n’est jamais finie, que son intérêt réside dans l’approche et non dans une finalité gnostique de dévoilement de la vérité, ou moderne par laquelle nous voudrions acquérir Dieu, le suprême, afin de l’utiliser pour nos propres intérêts, cette entreprise sera toujours souffrance.

Mais une souffrance sereine. La souffrance qui est le fondement de l’existence de l’homme authentique. Ce qui n’exclut pas le fait de ressentir toutes sortes d’émotions et d’humeur qui peuvent être très belles et pleines de positivités, mais elles le seront à leur juste valeur uniquement dans la mesure où elles s’accordent à la Grundstimmung dictée par le poète.

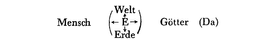

Un dernier mot sur la terminologie heideggerienne : si j’ai bien pris soin d’utiliser le terme Dasein dans la seconde partie, c’est pour que vous saisissiez au mieux que la barrière entre les hommes et les dieux n’est présente qu’au travers de l’Être qui est l’Evénement. Et si dans le schéma au-dessus provenant des Beiträge zur Philosophie nous ne voyons pas Dasein, mais Mensch, c’est parce que le Dasein n’est pas l’homme à proprement parler mais ce en quoi l’homme se trouve. Qu’est-ce que ça veut dire au final ? Au-delà de la définition de l’homme heideggerien qui est un être (Sein) toujours en quête de son là (da), le Dasein peut aussi recouvrir les traits d’un autre existant (du latin existere -> pouvoir sortir hors de soi). C’est là toute la portée ésotérique de la parole. En redéfinissant l’homme selon son rapport qu’il entretient avec l’être, il a ouvert une partie qui n’avait jusqu'à lors jamais été explorée, celle de la venue de Dasein sur terre comme non-humain : les Ündergötter (sous-dieux) ou Übermensch (sur-hommes) selon la provenance de la parole qui les définit.

Quoi qu'il en soit, les mortels auxquels le destin a été confié ne peuvent être mieux caractérisé que par le doute constant, c’est la modalité de la pensée dite méditante qui se caractérise par le fait qu’elle s’arrête, pense, se laisser penser, accueille, recueille, questionne sans exiger de raison. Tout ceci est une manière de dire que le type 4, dans la mesure où il se met toujours disponible et à la trace des signes du divin, est, dans cette approche, bien moins athée que le croyant rempli de certitudes qui n’aura jamais été bouleversé par sa foi.

Pour cette 2ème section, je vais me concentrer à introduire le rapport idéal et poétique du devancier avec le divin.

Le dernier terme en allemand qui ne peut être esquivé lorsque l’on parle de Heidegger est la Stimmung. Difficilement traduisible car il n’existe pas d’équivalent exact en français, ce serait comme l’humeur, la tonalité de l’homme, mais à la différence près qu’elle affecte autant le sujet (l’homme) que l’objet (ce dans quoi il est, ce qu’il voit, etc.).

Ainsi, la Stimmung précède les notions de subjectif et d’objectif, en ce qu’elle se manifeste comme une humeur indissociable de son atmosphère, touchant par exemple l’homme et le monde : l’homme est triste parce que ce qu’il regarde l’est aussi.

Accolant à ce mot le grund (fond), et cela nous donne la Grundstimmung : la tonalité fondamentale. Dans l’entreprise de Hölderlin, elle est comme une musique jouée en fond du monde. Le comportement authentique de l’homme est de s’accorder à cette tonalité, qui changera non seulement son regard sur le monde, mais aussi par la même occasion son intérieur, son humeur. La pertinence d’un comportement est toujours relatif à l’espace et au temps dans lequel il se meut. Il ne s’agit donc pas d’opter pour un manichéisme bon/mauvais, mais de sonner juste, sans dissonance et dans les temps. Et c’est ainsi que l’homme s’accorde à cette ambiance divine.

En ce sens, la Grunstimmung par laquelle Hölderlin commence son poème annonciateur des nouveaux temps, Germanie, consiste à immerger l’état de l’être numéro 4 dans un deuil sacré.

Ce deuil sacré est souffrance. La mort des dieux conduit à l’homme jusqu’aux confins d’une souffrance tragique. C’est à partir de cette tonalité que le Sacré ouvre sa dimension proprement désintéressée. Pour y accéder véritablement, l’homme doit être dépouillé de tout intérêt, qu’il relève du particulier, cela est évident, mais aussi celui du commun, abolissant ainsi sa finitude.

Bien évidemment, le deuil ne doit pas se pétrifier en un désespoir froid et rancunier qui rejette tout aspect divin. Le deuil ne se perd pas non plus dans une nostalgie voulant saisir le dieu par la raison et commettant, par conséquent, la “faute” de la métaphysique. Et troisièmement, il ne se dissipe pas dans le vide, car il est désormais en attente, en attente d’une nouvelle lumière, d’un nouveau passage des dieux.

L’homme renonce à l’invocation des anciens dieux. Il s’agit d’instaurer une nouvelle relation avec les dieux : c’est en les abandonnant que l’on sauvegarde la divinité.

Dans cette attente d’une nouvelle aurore, l’homme partage son deuil à la terre (Erde) qui lui permet de découvrir que l’égoïté (Ichheit) n’est que pure inanité. Ce faisant, il prend sa constitution de Da-sein (être-là ou être-le-là) en tant qu’il s’enracine dans un lieu sacré où il prête à présent toute son attention à la voix de la terre passant par ses fleuves et ses rivières (en l’occurrence le Rhin). La terre devient réceptive à la Stimmung, ainsi qu’à accueillir en son sein la venue du dernier dieu (der letzte Gott) ou le dieu à venir (der kommende Gott).

Le Chaos et l’ouverture à l’Etre

En s’ouvrant à la terre, le Da-sein s’ouvre aussi à ce qu’elle porte : l’abîme. Elle le porte parce qu’elle est l’Origine (Ursprung -> traduction littérale : premier saut), lequel peut être assimilé au Chaos grec dont parle Hésiode comme béance primordial, donc comme source de toutes possibilités pour un retour des grands temps.

Les dieux à venir, quant à eux, ont besoin de l’homme comme d’un viatique qu’ils sacrifient, car c’est dans ce que réside l’homme – son aspect fini et déterminé d’être-pour-la-mort – qu’il peut être en mesure de fournir la transition vers un autre commencement. L’homme a donc autant sa place dans ce saut que les dieux. Sa constitution fondamentale d’être-jeté dans une vie déterminée, lui permet de ressentir des tonalités (Stimmungen) susceptible de lui faire penser le Néant. Par exemple, la plus connue de la philosophie existentialiste est celle de l’angoisse. Cette angoisse qui se distingue de la peur, par le fait qu’elle n’a pas d’objets auquel elle se détermine ; quand nous avons peur, nous avons toujours peur de quelque chose, tandis que l’angoisse est justement la peur de... rien. La peur du Rien, du Néant, entendu comme source de tous les choix de vie que l’on doit prendre dans notre existence finie et auxquelles on ne peut échapper, car cela serait encore et indéfiniment un choix de notre part. La liberté absolue, voilà ce qui tiraille le Da-sein.

Et c’est sur cette base tragique, qu’il est propice à produire une théophanie, en utilisant les forces du mal pour, d’une certaine manière, travailler l’abime de sorte qu’il prenne une forme destinée à recevoir et à percevoir le dernier dieu.

À ce propos, je rejoins mon chouchou Evola dont la parole, enveloppée de mystère comme à son habitude, disait qu'il n'était plus temps d'aller mieux, de rythmer sa vie de petites méditations tranquilles, en s'éloignant des endroits sombres ou dangereux de la vie, mais au contraire de creuser encore plus ce chaos qui nous habite en accélérant notre propre kali yuga interne afin de terminer ce cycle infernale le plus vite possible.

C'est en faisant le lien avec Hölderlin, que le chaos voulu par Evola devient supra-individuel au sens où l homme n'est plus seulement homme – qu'il se dise différencié ou non peu importe – , mais qu’il fait désormais partie intégrante d’un schéma ésotérique dessiné par Heidegger prenant le nom de Geviert (quadriparti), au sein duquel les hommes mortels ne sont qu’une région des 4 destinées à faire apparaître l’Evénement.

Conclusion

Si je veux tenter une conclusion, c’est par l’intermédiaire de la langue que l’on peut retrouver la possibilité d’un séjour sur terre. Faire preuve d’écoute, re-symboliser le monde, sortir des schémas de pensées préétablis, et poser les questions qui fâchent, celles qui nous poussent au plus profond de l’abime, notamment celle de l’Être. Et puisque cette investigation n’est jamais finie, que son intérêt réside dans l’approche et non dans une finalité gnostique de dévoilement de la vérité, ou moderne par laquelle nous voudrions acquérir Dieu, le suprême, afin de l’utiliser pour nos propres intérêts, cette entreprise sera toujours souffrance.

Mais une souffrance sereine. La souffrance qui est le fondement de l’existence de l’homme authentique. Ce qui n’exclut pas le fait de ressentir toutes sortes d’émotions et d’humeur qui peuvent être très belles et pleines de positivités, mais elles le seront à leur juste valeur uniquement dans la mesure où elles s’accordent à la Grundstimmung dictée par le poète.

Un dernier mot sur la terminologie heideggerienne : si j’ai bien pris soin d’utiliser le terme Dasein dans la seconde partie, c’est pour que vous saisissiez au mieux que la barrière entre les hommes et les dieux n’est présente qu’au travers de l’Être qui est l’Evénement. Et si dans le schéma au-dessus provenant des Beiträge zur Philosophie nous ne voyons pas Dasein, mais Mensch, c’est parce que le Dasein n’est pas l’homme à proprement parler mais ce en quoi l’homme se trouve. Qu’est-ce que ça veut dire au final ? Au-delà de la définition de l’homme heideggerien qui est un être (Sein) toujours en quête de son là (da), le Dasein peut aussi recouvrir les traits d’un autre existant (du latin existere -> pouvoir sortir hors de soi). C’est là toute la portée ésotérique de la parole. En redéfinissant l’homme selon son rapport qu’il entretient avec l’être, il a ouvert une partie qui n’avait jusqu'à lors jamais été explorée, celle de la venue de Dasein sur terre comme non-humain : les Ündergötter (sous-dieux) ou Übermensch (sur-hommes) selon la provenance de la parole qui les définit.

Quoi qu'il en soit, les mortels auxquels le destin a été confié ne peuvent être mieux caractérisé que par le doute constant, c’est la modalité de la pensée dite méditante qui se caractérise par le fait qu’elle s’arrête, pense, se laisser penser, accueille, recueille, questionne sans exiger de raison. Tout ceci est une manière de dire que le type 4, dans la mesure où il se met toujours disponible et à la trace des signes du divin, est, dans cette approche, bien moins athée que le croyant rempli de certitudes qui n’aura jamais été bouleversé par sa foi.

il y a 2 ans

Sujet de niche oblige, et puisque cela m’a pris un peu de temps à l’écrire, je me permets de ping les potentiels intéressés : @Tigrou , @Epervier , @Pangolin , @Sainte , @Narbonneau2 , @Sisyphe

il y a 2 ans

tintinabule

2 ans

Douguine est un sataniste notoire mais je vais lire tes pavés voir

Dugin possède un genre de luciférisme très particulier, à moins d'être autiste à mon échelle ou de parler russe, je doute que tu en aies eu écho sur le web fr

il y a 2 ans

désolé l'op mon quotient intellectuel est trop faible mais je te soutiens dans ta démarche

Ensemble, cultivons la paix et l'harmonie.

il y a 2 ans

putain merci ce genre de pavax me rappelle l'ancien jvc

je vais lire ceci en dépit de mon cerveau RAVAGÉ par internet

->

->

->

->

->

->

je vais lire ceci en dépit de mon cerveau RAVAGÉ par internet

il y a 2 ans

petitkiwipoilu

2 ans

désolé l'op mon quotient intellectuel est trop faible mais je te soutiens dans ta démarche

Lis au moins l'intro c'est vraiment pas compliqué  https://onche.org/topic/1[...]ologiques#message_3071669

https://onche.org/topic/1[...]ologiques#message_3071669

il y a 2 ans

Du coup c'est quoi la différence fondamentale entre le devancier et le conservateur ?

Le devancier a compris mais ne cherche pas à conserver, c'est un peu comme le meme du clown world ?

Le devancier a compris mais ne cherche pas à conserver, c'est un peu comme le meme du clown world ?

Ensemble, cultivons la paix et l'harmonie.

il y a 2 ans

petitkiwipoilu

2 ans

Du coup c'est quoi la différence fondamentale entre le devancier et le conservateur ?

Le devancier a compris mais ne cherche pas à conserver, c'est un peu comme le meme du clown world ?

Le devancier a compris mais ne cherche pas à conserver, c'est un peu comme le meme du clown world ?

Le devancier comprend l'essence de la divinité et ne chercher pas à sauvegarder des dieux morts. Il adapte sa tonalité pour se rendre disponible au dieu à venir, cette tonalité qui passe par la poésie

il y a 2 ans

Le devancier comprend l'essence de la divinité et ne chercher pas à sauvegarder des dieux morts. Il adapte sa tonalité pour se rendre disponible au dieu à venir, cette tonalité qui passe par la poésie

Donc tu pars du principe que Dieu n'est pas une entité éternelle ?

Il y en a plusieurs et des anciens et des nouveaux ?

Il y en a plusieurs et des anciens et des nouveaux ?

Ensemble, cultivons la paix et l'harmonie.

il y a 2 ans

Donc tu pars du principe que Dieu n'est pas une entité éternelle ?

Il y en a plusieurs et des anciens et des nouveaux ?

Il y en a plusieurs et des anciens et des nouveaux ?

J'ai écrit en introduction que je ne parlais pas du Dieu comme principe suprême pour éviter les malentendus théologiques. Et oui il y en a plusieurs mais tous participent à un projet commun qui est l'Etre, et que les catholiques le définirons comme Dieu. C'est une sorte de mono-polythéiste car le dernier dieu n'est pas le Christ entendu comme Dieu incarné dans un humain. On est plus proche d'un aspect dionysiaque d'un Christ qui fondamentalement n'est pas relié à la morale chrétienne habituelle

il y a 2 ans

j'ai lu l'autre topax, la 1ere partie qui date de 7 mois, finalement c'est un discours que j'ai souvent entendu, surtout chez les jean-Guénon

Mais j'ai l'impression que le terme "Tradition" avec un grand T, n'est jamais défini clairement

Je pense que pour comprendre pourquoi nous sommes en décadence, il faut lire Cousin où il donne des outils pour comprendre tout ce bordel, il a un peu évoqué dans sa vidéo sur la chaîne des paluches et des bouquins

Je n'ai pas tout retenu et je suis un piètre lecteur nonobstant

->

->

->

->

->

->

Mais j'ai l'impression que le terme "Tradition" avec un grand T, n'est jamais défini clairement

Je pense que pour comprendre pourquoi nous sommes en décadence, il faut lire Cousin où il donne des outils pour comprendre tout ce bordel, il a un peu évoqué dans sa vidéo sur la chaîne des paluches et des bouquins

Je n'ai pas tout retenu et je suis un piètre lecteur nonobstant

il y a 2 ans

pleinsdennuis

2 ans

j'ai lu l'autre topax, la 1ere partie qui date de 7 mois, finalement c'est un discours que j'ai souvent entendu, surtout chez les jean-Guénon

Mais j'ai l'impression que le terme "Tradition" avec un grand T, n'est jamais défini clairement

Je pense que pour comprendre pourquoi nous sommes en décadence, il faut lire Cousin où il donne des outils pour comprendre tout ce bordel, il a un peu évoqué dans sa vidéo sur la chaîne des paluches et des bouquins

Je n'ai pas tout retenu et je suis un piètre lecteur nonobstant

Mais j'ai l'impression que le terme "Tradition" avec un grand T, n'est jamais défini clairement

Je pense que pour comprendre pourquoi nous sommes en décadence, il faut lire Cousin où il donne des outils pour comprendre tout ce bordel, il a un peu évoqué dans sa vidéo sur la chaîne des paluches et des bouquins

Je n'ai pas tout retenu et je suis un piètre lecteur nonobstant

La Tradition c'est la connaissance suprahumaine. On ne peut pas en dire plus, puisque c'est bien par définition que son aspect ésotérique est inaccessible aux profanes que nous sommes. Guénon a mal vieilli de point là. De son temps, tu pouvais faire les démarches auprès de ses proches afin d'entrer dans une organisation véritablement traditionnelle selon les codes guénoniens

Heureusement il reste encore le bouddhisme et Evola

Heureusement il reste encore le bouddhisme et Evola

il y a 2 ans

Koreanscope

2 ans

Ça fait longtemps l’Op qu’on t’avait plus vu

Salut mon khey QLC, j'ai fait quelques stickos des fromis_9 je les upload de suite

il y a 2 ans

Dugin possède un genre de luciférisme très particulier, à moins d'être autiste à mon échelle ou de parler russe, je doute que tu en aies eu écho sur le web fr

Je me suis pas mal renseigné sur le personnage à une époque au vu de son influence évidente (sous-évaluée par les demi-habiles).

PS : pas encore lu les pavés, je le ferai à tête reposée quand j'en aurai le temps

PS : pas encore lu les pavés, je le ferai à tête reposée quand j'en aurai le temps

il y a 2 ans